国立劇場「2.0」を考える(前編):岐路に立つ「日本の文化芸術の顔」

国立劇場の老朽化による建て替え計画が難航している。都内では劇場の休館・閉館が相次ぎ、代替劇場の確保も容易ではない。実演機会の減少は、伝統芸能継承の危機にもつながる。計画難航の背景を追い、国立劇場を巡る文化政策の課題を問う。

首都・東京の中心に、眠ったままの檜(ひのき)舞台がある──皇居の堀端に位置する国立劇場(大・小劇場・演芸場)が閉場し、はや1年半が経った。老朽化による再整備のために、官民協働による建て替えが計画されているものの、実現の目途はいまだにたっていない。

国立劇場の成立と使命

国立劇場(東京・千代田区)は、1966年に「わが国古来の伝統的な芸能(伝統芸能)の公開、伝承者の養成、調査研究を行ない、その保存及び振興」を図ることを目的として設置された。

すでに明治初期から、国立劇場の建設は度々提唱されていた。明治期には欧化政策の一環として、戦後は「文化国家」の象徴として、その時々の国家的期待が投影されてきた。1954年に文化財保護法が改正され、伝統芸能や工芸技術が対象の重要無形文化財国家指定制度が創設されると、国立の「芸能に関する総合的な方策を強力に推進する中心機関」の設置に、ようやく道筋がついた。

国立劇場では、プロの伝統芸能実演家がじっくりと作品探究を深め、磨き上げた芸を披露して観客を魅了する。と同時に、劇場施設は自主公演のために貸し出されてもおり、裾野の広い習い事文化を育んできた国民に開かれた檜舞台でもあった。

伝統芸能の継承者を育てることも、国立劇場に託された使命だ。世襲のイメージが強い歌舞伎俳優の3割、そして歌舞伎義太夫「竹本」の9割弱は現在、国立劇場の研修修了者が占める。2019年に竹本では、研修制度始まって以来の人間国宝も輩出した。古典を現代の観客に問い、次世代を担う演者の芽を育む──短期的な収益化の実現は難しく、民間に託すには負担が大きすぎるこうした活動を地道に支えてきた点に、国立劇場の存在意義がある。

それでも、実演家のみならず、長年、国立劇場の公演に親しんできた観客にも高齢化の波が押し寄せ、若い世代には「敷居が高い」印象も先行する。初代が半世紀にわたり培ってきた役目を継承・深化させつつ、誰もが気軽に立ち寄れるにぎわいの場となり、国際的な文化観光拠点として機能する──それが、政府が描く次代の国立劇場のビジョンだ。しかし2022、23年に実施した再整備事業者の入札は2回とも不調に終わり、当初29年秋とされていた新生国立劇場再開への道筋が見えないまま、23年10月に閉場した。

廻り舞台など特殊な舞台機構

国立劇場再整備は、文部科学省、文化庁、国土交通省など関係省庁が連携する国家事業の位置付けにある。3月の参議院予算委員会では石破首相が、国立劇場は「わが国の文化芸術の顔」「今の状況が続いていいとは全く思っておりません」と答弁した。

入札不調の主因は、コロナ禍で中止されていた工事の再開ラッシュによる人手不足と、円安やウクライナ情勢による資材費高騰である。この問題は国立劇場に限ったことではなく、実際、連日のように病院や校舎、被災地工事を含めた公共事業の深刻な入札不調が報じられている。

だが、入札成立を困難としている背景には、さらに複合的な要因がある。まず、建築の難易度だ。日本の芸能は、演劇と舞台が不即不離の関係にある。例えば歌舞伎であれば、花道、迫(せ)り、廻り(まわり)舞台と、特殊な舞台機構があってこそ成立する作品も少なくない。

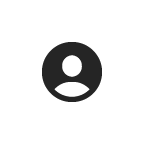

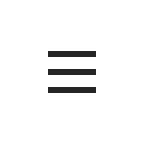

完成当時の国立劇場。(上)大劇場の舞台の間口は22メートル。歌舞伎のために花道も作られた/(下)大劇場の舞台には直径20メートルの廻り舞台があり、その中に16個の迫りが配置されている。これでどんな複雑な芝居でもこなせる(1966年10月撮影=時事)

国立劇場の廻り舞台は、直径20メートルで日本最大規模だ。この廻り舞台を動かしたり、迫りを昇降させたりするための舞台装置が下に設置されている。その深さはビル5階分に相当し、重量にして約300トン。60年前の建設当時を知る職人はもはやいない。敷地の下を走る首都高速道路にも配慮しつつ、慎重に調査・研究を進めて最適の手法を探らなければならない。

また、地震大国の日本では、公共建築が満たすべき安全基準も厳しい。狭い通路や、観客席の上の天井などは、現行の耐震基準に合わせた大幅な見直しが必要とされた。改修ではなく建て替えに決まった背景には、こうした事情もある。総じて技術的にも建設会社の負担が大きく、請け負える企業は限られるのである。

国費抑制のメリットと民間事業者にとってのリスク

もう一つの要因は、PFI(民間資金を活用した社会資本整備)の是非だ。公共施設の建設や運営を民間に委ね、建設時点からその後の維持管理費や収益に効率的観点を織りこむPFIの手法には、国費膨張を抑え込むメリットがある。日本では2000年代以降、PFIによる公共インフラ整備が増えている。

少子高齢化で税収増が見込めず、社会保障費支出が増加の一途をたどる日本では、「我が国の文化芸術の顔」たる国立劇場がどんなに重要な役目を担っていようと、一部の人にしか益さないとみなされた場合、税金の投入は正当化されにくい。

そのため、伝統芸能の保存・公開という中核は残しつつ、国庫負担をなるべく抑えながら、より広い範囲の人々に利用され、愛される施設とすべく、ホテル、レストランやカフェなどの民間収益施設併設を見据えたPFI手法が選択された。

だが、民間事業者にとっては、リスクも大きい。完成後20年間は施設の維持・管理を担い、地代(当初の算定では年間約9億6500万円)などを国に納めるスキームだが、収益予測を見誤ると、赤字の恐れがあるからだ。

2月には、民間参入がしやすいように、収益施設(当初はホテル併設が必須となっていた)の用途の自由度を広げ、地代の金額設定についても見直す方針が示された。現在の予算規模は、物価高騰分を追加措置しおよそ1020億円。こうした見直しや財政措置はなされているが、3回目の入札の時期は未定だ。

芸の継承断絶の危機

国立劇場は完全に閉鎖されたわけではなく、敷地内でまだ使用可能な研修施設や、国立オリンピック記念青少年総合センター(東京・渋谷)で、後継者育成を継続している。しかし芸事の世界では「百の稽古より、一の本番」といわれる。舞台に立つ機会の減少は、芸を磨く者にとって致命的だ。

それゆえに、国立劇場も代替公演会場の確保には尽力している。しかし、「代替劇場での本公演計画は2019年度日数比較で歌舞伎は約42%減少、文楽は約5%減少」(日本芸能実演家団体協議会、2024年調べ)しており、芸の継承が断絶されかねない深刻な危機が懸念されている。

背景には、東京都内の劇場不足がある。上野の東京文化会館をはじめ、老朽化による改修のための休館や採算悪化による閉鎖などで、それでなくとも実演業界全体で、会場の争奪戦が激化している。自治体が設置した日本の公共施設(ホール)は、住民の平等な利用を前提にしており、芸を生業(なりわい)とする人の利用であるかは、ほとんど考慮されない。

実演家にのしかかる負担

国立劇場には、欧州のナショナル・シアターとは異なり、専属雇用の俳優や舞踊家、芸術総監督は(今のところ)存在しない。欧州では劇場に人材を雇用するので、劇場の都合によって公演機会の減少、つまり給与の低下を招く場合は、組合のストや行政訴訟に発展しかねない。そのため、劇場改修の間にも、代替公演や世界ツアーが劇場やそれを管理運営する組織によって積極的に組まれる。

翻って日本では、実演家たちはフリーランスとして招へいされて公演を行うか、発表の場として国立劇場を活用してきた。公演機会が減る事態では、自身で補助金申請や資金調達に対応しなければならないのだ。国立劇場の運営を担う独立行政法人・日本芸術文化振興会(芸文振)は、芸術活動への国の補助金を配分する役目も担っているため、たとえ国立劇場が閉場しても、同一組織とみなされる国立劇場が、実演家のために芸文振に補助金を申請することはできない。

そのため実演家たちは、それぞれが互助の協会などを結成し、公演を企画して、芸文振をはじめとする各所に自主的に補助金を申請し、日本あるいは世界各地で、ツアーを開催するなどして、公演機会を、自分たちで作り出さなければならない。だが他方で、前述のとおり劇場不足の中で、実演業界全体が、会場の確保に神経をとがらせている。

何を目指すのか、本質的な議論を

国立劇場の再整備に関しては、国費投入、所在地、手法を巡り、さまざまな議論が交わされている。だが、もっとも重要なのは、実演家を含む国民全体が、何を「国立劇場」に求めるのかという本質的な問いである。

「ナショナル・シアター」は欧州が発祥で、市民が主役となる近代国民国家の発展とともに登場した。日本の「国立劇場」は、欧州の劇場をモデルとして誕生したものの、その歴史も理念も形態も、欧州型とは大きく異なる。芸の歴史や土壌が異なる文化圏の間で、そのまま「制度輸入」をしても、必ずしも好ましい結果は生まない。座頭(ざがしら)を中心に座を組む慣習や流派ごとの実演集団が存在するなど、日本の芸能で培われた慣習、働きやすい仕組みがあるからだ。

だからこそ、日本の国立劇場は何を目指し、国民にとってどんな存在であるべきかを明確にする必要がある。そのための本質的な議論を、十分に尽くしたと言えるだろうか。この予期せぬ空白期間こそ、次の百年の計を練る好機に変えなければ、あまりにもったいないだろう。

同時に、文化政策全体を見直す契機でもある。実演家たちが研さんを積み、創造を探究し、収入を得る場としての専門特化した公共の劇場を複数整備し、改修時には一時的に柔軟に融通し合う──こうした公共的な文化インフラ(劇場)の基盤が、今の日本には欠けている。この問題は伝統芸能に限らない。趣味ではなく産業のひとつとして実演を生業とする人々やその専門集団の持続可能な働き方を考慮し、建物と“中身”との「最適解」を見いだす必要がある。

バナー写真:国立劇場(東京都千代田区/時事)

Latest Nippon News (jp)

- 今日は何の日:5月15日沖縄が本土復帰1972(昭和47)年 敗戦後米国の施政権の下にあった沖縄が、71年の佐藤栄作首相、リチャード・ニクソン米大統領による沖縄返還協定調印に基づき、日本に返還された。通貨は米ドルから円に替わり、本土との往来にパスポートは不要になった。これまでさまざまな振興策が実施されてきたが、返還50年以上を経てもなお、「基地の島」の現実からは逃れることができない。関連記事沖縄基地のもう一つの現実 : ...

- 今日は何の日:5月14日昭和の大横綱大鵬が引退表明1971(昭和46)年 第48代横綱大鵬が引退会見。前日、大相撲夏場所で、小結貴ノ花(当時)に敗れたのが現役最後の一番となった。1960年代に活躍し、ライバル柏戸とともに「柏鵬 (はくほう) 時代」を築いた。優勝32回、6連覇2回、45連勝などを記録し、昭和の大横綱と称された。69年、優勝30回を記念して日本相撲協会から一代年寄「大鵬」の名跡を贈られた。→ こち...

- 2025年のプロ野球選手平均年俸は4905万円:前年比4.1%増―選手会調査平均年俸は前年に比べ192万円(4.1%)の増加。総額は355億5888万円で、総額としては過去最高を更新した。リーグ別ではセントラル・リーグが4.2%増の5128万円(359人) 、パシフィック・リーグが4.2%増の4685万円(366人)で、3年連続でセが上回った。年俸の中央値(725人中で真ん中の順位にいる選手の年俸)は1900万円で、前年より100万円増加した。平均年俸は、1986年に10...

- 「もろ刃の剣」SNSが日本人の政治意識・投票行動に与える影響インターネットは政治参加を活性化させる?民主政の「主人公」は私たち有権者であるが、政治闘争や政策形成の現場を直接見聞きする機会は限られるため、それらに関する情報の入手は各種メディアに頼らざるを得ない。日本の国政選挙時に「明るい選挙推進協会(明推協)」が行っている全国調査((明るい選挙推進協会(2025)『第50回衆議院議員総選挙全国意識調査―調査結果の概要―』。))によれば、有権者が政治や選挙に関...

- 『トワイライト・ウォリアーズ』のヒットに見る香港映画とアイデンティティーの現在『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』はなぜ日本でヒットした?香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』が、1月17日の劇場公開後、3カ月で興行収入4億円を突破した。当初は中規模の上映だったが、熱狂的な口コミやリピーター効果を受けて上映館を拡大し、4月には日本語吹き替え版の上映も始まっている。香港映画が日本でこれほどの話題を呼んだのは約20年ぶり。もともと香港では興行収入1億1...

- 日産、過去最大に迫る6708億円赤字に転落―25年3月期 : 国内含む7工場、2万人を削減へ日産自動車が5月13日発表した2025年3月期決算(連結)は、売上高が前期比横ばいの12兆6332億円で、純損益は6708億円の赤字(前期は4266億円の黒字)に転落した。赤字幅は過去最大だった2000年3月期の6843億円に迫る。新モデルの投入が遅れ、中国や米国などで販売が落ち込んだほか、国内外の工場などの資産価値を見直し5000億円を超える減損処理をした。業績の悪化を受けて、日産ではリストラを...