「もろ刃の剣」SNSが日本人の政治意識・投票行動に与える影響

SNSは今や単なるコミュニケーション技術のレベルを超え、選挙結果を左右する政治装置になりつつある。2024年に顕在化した「SNS選挙」の流れは今後どうなるのか。政治行動論が専門の谷口尚子・慶応大教授に短期および長期の影響を考察してもらった。

インターネットは政治参加を活性化させる?

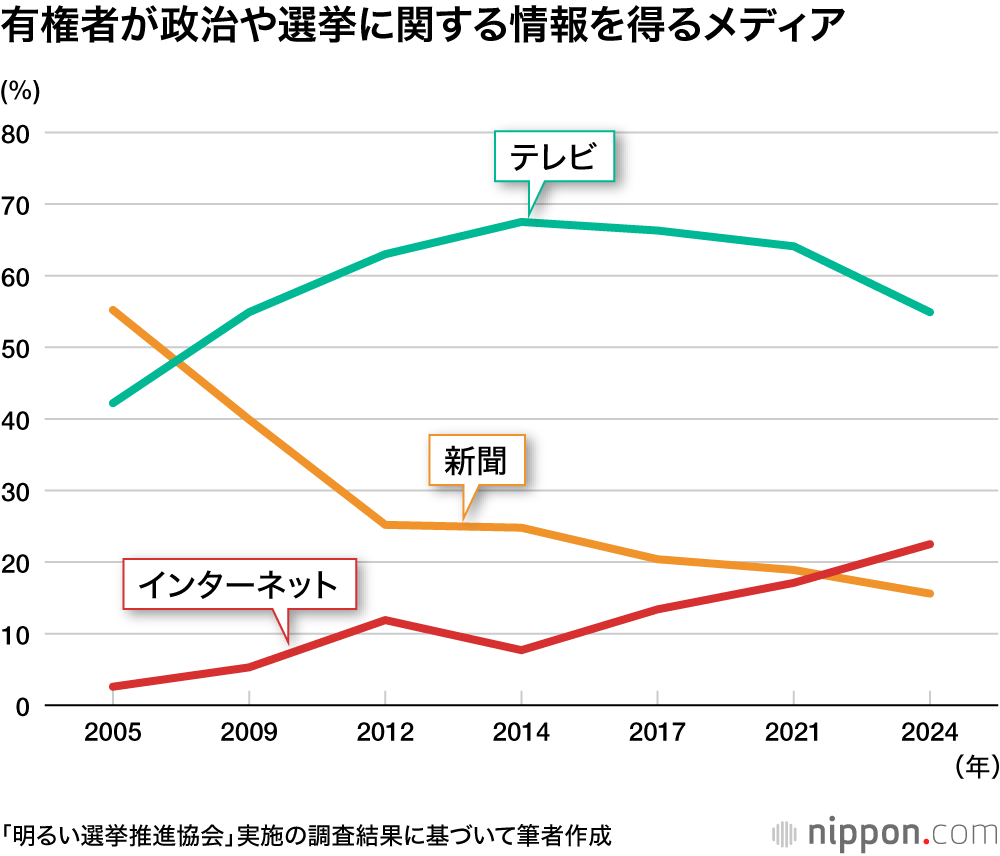

民主政の「主人公」は私たち有権者であるが、政治闘争や政策形成の現場を直接見聞きする機会は限られるため、それらに関する情報の入手は各種メディアに頼らざるを得ない。日本の国政選挙時に「明るい選挙推進協会(明推協)」が行っている全国調査(※1)によれば、有権者が政治や選挙に関する情報を得るメディアは、2000年代初盤までは新聞が第1位であった。しかしそれ以降はテレビが第1位となり、近年ではインターネットが新聞を追い越すに至った。

他方で、日本人の政治参加は先進民主主義国にしては低調と指摘されてきた(※2)。安定しているが変わらない政治、また政治家の個人後援会や利益集団などの影響力が強い選挙では、有権者の参加意欲が削がれるのかもしれない。先述の明推協による2024年衆院選挙時の調査によれば、棄権の理由(複数回答)として「選挙に関心がない(選択率24.3%)」「選挙によって政治はよくならない(同17.3%)」「私一人が投票してもしなくても同じ(同11.6%)」などが挙がっている。同時に、近年の選挙では若者の投票率が高齢者のそれの半分程度であることも、日本の民主主義に関する懸念材料となってきた。

しかしインターネット、とりわけ広範囲の情報拡散やコミュニティ形成に威力を発揮するSNSは、「政治の蚊帳の外」にいると感じていた有権者の政治参加を活性化させる可能性がある。

新聞やテレビなどマスメディアが発する政治情報では「物足りない」と感じた有権者は、自身の関心に基づいてインターネットで情報を深掘りし、またSNSを通じて同意見の人と交流したり、異なる意見の人と戦ったりする。インターネット上の閲覧履歴やSNSのフォロー関係、発信内容から政治的志向性が分析された場合、それに沿った情報に取り囲まれるようになり(フィルター・バブル)、類似意見とのやり取りから元の意見が強化される可能性がある(エコー・チェンバー)。

トランプ氏が登場した最近のアメリカ大統領選挙では、SNSによる世論両極化や社会的分断が危惧されたが、それゆえに高まった政治関心が選挙の接戦化・高投票率に繋がったとも指摘された。SNSはまさに、民主主義にとって「もろ刃の剣」とも考えられる。

一部に「熱狂」を生むSNS選挙の功罪

日本でも2024年の東京都知事選挙や兵庫県知事選挙において、SNSの活用が大いに注目された。一般に「地盤(地縁)・かばん(資金・秘書)・看板(知名度)」と呼ばれる政治資源の乏しい政治家、特に新規参入者とその支持者にとって、SNSは「ゲリラ戦」の重要なツールとなった。SNSは、候補者の生配信やイベント中継、支持者同士の連帯などのプラットフォームになり、多くの人に選挙の「臨場感」を届けた。とりわけ政治・経済・社会への不満、マスメディア報道や「既得権益層」に対する不信感を持つ有権者は、改革を掲げる候補者のSNSや動画に共感したかもしれない。一部の熱狂的支持は、「推し活」とも呼ばれた。

実際、SNSを活用した選挙は、「顔が見えない」政党や抽象的争点ではなく、候補者個人を巡って展開される観がある。2024年衆院選挙時には国民民主党の躍進が目立ったが、政治学者グループが行った調査(JESVII調査)のデータを分析すると、SNS利用度が高い人が国民民主党や玉木雄一郎代表を評価していたわけではなく、政治に不満がある人がSNSを使っている場合に、玉木代表への評価が高くなる、という結果となった。

一方でインターネットが活用される選挙では、中傷誹謗、デマやフェイクニュース、耳目を集めるためのショッキングな行為、対立や暴力の助長などによる混乱が生じることもある。海外の選挙では、2010年代からインターネットを使った偽情報の流布、対立する陣営やその支持者への攻撃、外国からの干渉の可能性が問題化している。2024年のルーマニア大統領選挙では、無名の候補者がSNSで支持を伸ばした背景に他国の支援があったとして、選挙の手続き自体が無効とされた。日本でも、問題のあるSNS使用や公職選挙法に抵触しそうな広報業者の活動が問題視され、規制・罰則について検討が進められている。

中間集団の衰退とSNSの長期的影響

このように、インターネットあるいはSNSが政治や選挙の情報環境を変えていく中で、日本人の政治意識や投票行動も変えていくのだろうか。結論を先取りすれば、局地的・短期的変化と長期的変化があると予想する。

先に触れた東京都知事選挙や兵庫県知事選挙は、SNSを活用する人・若者・移住者が多い大都市部を含んでおり、かつSNSが効果的であるような個人(首長候補)が戦う選挙であった。SNS利用者や移住者が少なく高齢者が多い非都市部での、しかも議会選挙のような「団体戦」ならば、SNSが政治意識や投票行動を変えるような事態は生じにくいかもしれない。

とはいえ、昨今の物価高やコメ不足、外国との軋轢(あつれき)、大事故や大災害といった危機や緊急事態が起きると、社会の冷静さが失われ、対立や政治不満が先鋭化する。コロナ禍において、SNSを通じた「陰謀論」の流布などが問題化したことは記憶に新しい。このようにいくつかの条件が揃えば、SNSが局地的・短期的に政治意識や投票行動に影響する可能性はあると考えられる。

加えて、徐々に進行する長期的変化もある。再び明推協による2024年衆院選時の調査によれば、政治情報の入手先として、高齢者は新聞、中年層はテレビ、若年層はインターネットを選ぶ傾向があった。インターネットを情報入手先とする世代が増えていけば、その影響力は増すと予測するのが自然であろう。

さらに、世界的に見られる企業団体・労働組合・宗教団体のような中間集団の衰退は、それらを基盤とする政党の弱体化をも導いていると指摘される(※3)。中間集団は、個人が政治や社会を見る目を養う「政治的社会化」機能も持っていたが、これに関わらないバラバラの個人が増えると、その機能はインターネットやその中のコミュニティに委ねられていくかもしれない。こうした潮流は時間をかけて、有権者の政治意識や投票行動を変えていく可能性がある。

現状、新しい政治勢力に効果的に活用されているSNSも、時間が経てば資金力・動員力のある勢力によって、より大規模かつ洗練された方法で活用されるようになる。民主政においては、大勢の有権者にどう情報を届け、どう説得するかが重要な鍵となる。そのツールはSNSに止まらず、これからも増加・進化すると考えられる。

最後に、選挙の未来について考えておきたいことに触れる。インターネット世界は、政治や選挙に関して玉石混交の情報を流通させる。AIを活用したディープ・フェイクの画像・動画ともなると、最新技術を使わなければ見極めは難しい。この点ではまず、報道機関・専門機関・プラットフォーム企業などによるファクト・チェックが今後も継続されるべきだろう。個人に関しては、情報入手先の多元化やソースの確認、また身近な人とのコミュニケーションを通じた検討といったリテラシーの涵養を、全世代で展開し続ける必要がある。政治は複雑かつダイナミックな現象であり、その理解には、個別の情報やセンセーショナルなニュースの背景にある「構造」を読み解く力が求められる。18歳選挙権実現を機に活発となっている主権者教育においても、政治の現実をどう教えるか、選挙における選択をどう支えるかが、重要な課題となっていくだろう。

バナー写真:兵庫県知事選の選挙戦最終日、スマートフォンを掲げる大勢の有権者の前で街頭演説する斎藤元彦氏=2024年11月16日、神戸市(共同)

Latest Nippon News (jp)

- 今日は何の日:5月14日昭和の大横綱大鵬が引退表明1971(昭和46)年 第48代横綱大鵬が引退会見。前日、大相撲夏場所で、小結貴ノ花(当時)に敗れたのが現役最後の一番となった。1960年代に活躍し、ライバル柏戸とともに「柏鵬 (はくほう) 時代」を築いた。優勝32回、6連覇2回、45連勝などを記録し、昭和の大横綱と称された。69年、優勝30回を記念して日本相撲協会から一代年寄「大鵬」の名跡を贈られた。→ こち...

- 2025年のプロ野球選手平均年俸は4905万円:前年比4.1%増―選手会調査平均年俸は前年に比べ192万円(4.1%)の増加。総額は355億5888万円で、総額としては過去最高を更新した。リーグ別ではセントラル・リーグが4.2%増の5128万円(359人) 、パシフィック・リーグが4.2%増の4685万円(366人)で、3年連続でセが上回った。年俸の中央値(725人中で真ん中の順位にいる選手の年俸)は1900万円で、前年より100万円増加した。平均年俸は、1986年に10...

- 『トワイライト・ウォリアーズ』のヒットに見る香港映画とアイデンティティーの現在『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』はなぜ日本でヒットした?香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』が、1月17日の劇場公開後、3カ月で興行収入4億円を突破した。当初は中規模の上映だったが、熱狂的な口コミやリピーター効果を受けて上映館を拡大し、4月には日本語吹き替え版の上映も始まっている。香港映画が日本でこれほどの話題を呼んだのは約20年ぶり。もともと香港では興行収入1億1...

- 日産、過去最大に迫る6708億円赤字に転落―25年3月期 : 国内含む7工場、2万人を削減へ日産自動車が5月13日発表した2025年3月期決算(連結)は、売上高が前期比横ばいの12兆6332億円で、純損益は6708億円の赤字(前期は4266億円の黒字)に転落した。赤字幅は過去最大だった2000年3月期の6843億円に迫る。新モデルの投入が遅れ、中国や米国などで販売が落ち込んだほか、国内外の工場などの資産価値を見直し5000億円を超える減損処理をした。業績の悪化を受けて、日産ではリストラを...

- 経常黒字、過去最大30兆円―国際収支速報 : 円安で配当金など増加、貿易は4年連続赤字財務省が5月12日発表した2024年度の国際収支統計(速報)によると、海外とのモノやサービスの取引、投資収益の状況を示す経常収支は30兆3771億円の黒字で、黒字幅は比較可能な1985年度以降で過去最大だった。輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は4兆480億円の赤字。輸出は半導体製造装置や自動車が伸びたものの、輸入はパソコンやスマートフォンなどが増加した。貿易赤字は4年連続。一方、海外からの利子...

- 無料で絶景を楽しむ! 訪日客が続々…自治体が庁舎展望室をつくるワケは?累計利用者は5500万人東京・西新宿にそびえる東京都庁舎は1990年に竣工した。第1本庁舎の高さは243メートルで、竣工当時は国内で最も高い建築物だった。2本の塔がそびえ、それぞれ高さ202メートルの45階には、一般来庁者が無料で利用できる展望室がある。庁舎はオープンから35年がたって東京のランドマークとしてすっかり定着し、展望室の利用者は累計で約5500万人に上る。コロナ禍の影響で年間利用者数は...